|

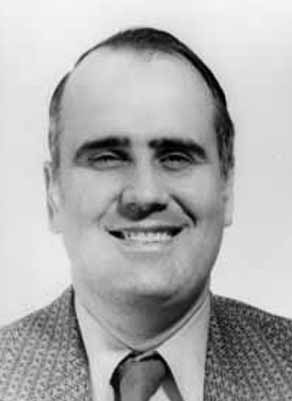

Frank WANLASS

|

|

Les transistors MOS - MOS P 1960 - MOS N 1964 Les transistors MOS ont fait leur

apparition tout d'abord en canal P. Les fabricants n'ont pas été en

mesure de fabriquer des MOS canal N. En effet, le premier

microprocesseur, le 4004 était en MOSP (1971 ). J = q n μ E où J la densité de courant, q la charge des porteurs, n la densité de charge, μ la mobilité des porteurs et E la tension appliquée . Seule la mobilité des porteurs est dépendante du matériau. Quelques valeurs de mobilité sont indiquées dans le tableau ci-dessous elles sont exprimées en cm2/Vs:

La mobilité des trous dans le

silicium est 3 fois plus lente que celle des électrons. Si on

souhaite réaliser deux transistors ayant les mêmes performances un

canal P et un N , c'est impossible, si on souhaite une même

résistance de canal il faudra jouer sur leurs dimensions ce qui

entraînera moins de sensibilité ou tension de claquage plus faible.

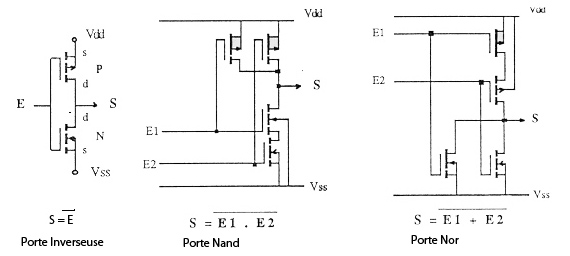

Circuits CMOS Low Stand-By Power Complementary Field Effect Circuitry Au départ, les CMOS ont été présentés essentiellement comme des circuits qui ne consomment pratiquement rien au repos, ce qui est vrai, mais ces circuits vont bien au delà de leur faible consommation. exemple: les portes CMOS ci dessous, on remarque leur extrême simplicité, pas d'autres composants que les transistors, les entrées ont une très grande impédance , juste les capacités grille substrat à charger

Cependant, les premiers circuits

CMOS que RCA commercialise en 1968 , la fameuse série CD4000, vont

voir un problème délicat qui sera résolu ultérieurement , l'effet de

"Latch Up".

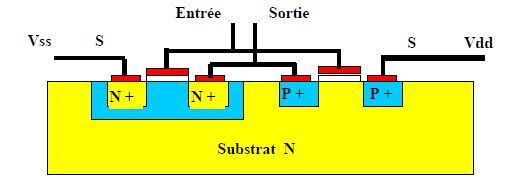

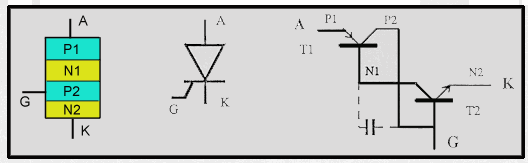

cheminons entre Vdd et Vss nous

traversons une couche P+ , substrat N, caisson P du MOS N et la

couche N+ soit P,N,P,N

on sait que dans un thyristor, si nous alimentons l'anode A avec une tension positive par rapport à la cathode K, c'est la couche N1,P2 qui bloque la tension. Si on injecte des porteurs N dans la couche P2 à l'aide de la grille G cette barrière de potentiel disparait et le thyristor se met à conduire. Il faudra faire cesser le courant pour qu'il puisse se rebloquer. Considérons maintenant le schéma équivalent du thyristor à l'aide des 2 transistors, on voit que pour que T2 conduise, il faut que T1 conduise et pour que T1 conduise il faut que T2 conduise. Il suffit d'amorcer l'un des deux transistors pour que l'ensemble conduise. On sait également que si l'on applique brutalement la tension entre A et K un courant de charge de la capacité parasite (N1-P2) peut être suffisant pour amorcer l'ensemble. C'est l'auto-amorçage des thyristors qu'on évite les protégeant à l'aide de condensateurs. Les premières portes CMOS de la famille CD4000 de RCA étaient sensibles à ce phénomène et il était recommandé de modérer la vitesse de montée de la mise sous tension des circuits au risque de court-circuiter l'alimentation par effet de Latch-up . Les effets de latch-up furent corrigés en diminuant le gain des transistors parasites notamment à l'aide d'oxydation profondes. Propriétés d'origine des portes CMOS Les portes CMOS ne consomment

pratiquement rien au repos , leur consommation par contre est

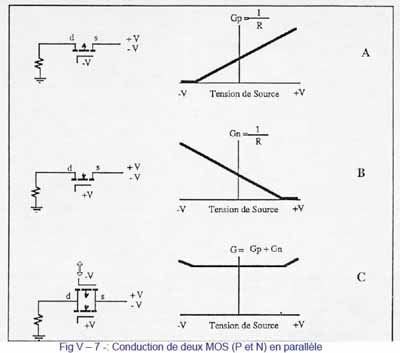

proportionnelle à la fréquence de commutation. Les portes CD4000 ne sont pas compatibles avec les TTL série 74 au point de vue des brochages ni des tensions . Une série 74C sort plus tardivement qui est compatible au point de vue brochage mais pas en tension, cela dit, avec un peu de métier et quelques précautions il était possible qu'en même de les associer. La série 74 HCT est elle pleinement compatible. Les CMOS employés comme commutateurs analogiques Autre intérêt des CMOS : la mise en parallèle d'un MOS P et un MOS N permet de réaliser un commutateur analogique de bonne qualité. Ceci est possible notamment à l'aide du CD4007.

Les deux transistors de la figure ci dessus pilotés en +V -V ont une conduction quasi constante pour tous signaux compris dans cette fourchette . Si on inverse les commandes, +V sur le MOS P et -V sur le MOS N, le circuit bloque tous signaux compris entre ces deux tensions.

|

||||||||||||

|

Les étapes jusqu'aux CCD

|

|

|